Cette FAQ a pour but de répondre à vos questions. Celle-ci est divisée en plusieurs parties :

- J'ai une question pratique (date, lieu, procédure,...)

- Je souhaite trouver de l'aide ou un conseil juridique

- Je me pose une question concernant le coût d'une demande ou d'une décision

- Je ne comprends pas un document ou un terme juridique

- Je souhaite en savoir plus

1) J'ai une question pratique

Nos 3 implantations sont situées à 1400 Nivelles.

S'il s'agit d'une audience, le lieu est indiqué sur votre convocation ou dans le tableau des audiences disponible dans l'onglet "Audiences". Il vous suffit de rechercher le numéro de la chambre qui traite votre affaire. Si vous ne vous en souvenez plus, vous retrouverez cette information dans votre dossier en ligne en cliquant ici.

Si vous souhaitez vous rendre dans un greffe, cela dépend de la matière de votre dossier (civil, famille, pénal ou jeunesse).

Si vous souhaitez vous rendre au greffe civil / famille, il s'agit du bâtiment situé Rue de Soignies, 8 - Lien vers Google Maps

Si vous souhaitez vous rendre au greffe de la section pénale / correctionnelle, il s'agit du bâtiment situé Place Albert 1er, 17 - Lien vers Google Maps

Si vous souhaitez vous rendre au greffe de la section jeunesse / protectionnelle, il s'agit du bâtiment se situant Avenue Jean Monet, 12 (Portes de l'Europe) - Lien vers Google Maps

Concernant la date de votre audience, vous pourrez trouver ces informations sur votre convocation ou en cliquant sur les liens suivants :

Le déroulement d'une audience ou d'une procédure diffère selon la matière traitée, nous vous invitons à vous rendre dans l'onglet "Procédures".

Vous pouvez également consulter notre brochure "Vous êtes cité" qui est disponible dans l'onglet "Documents" ou en cliquant ci-dessous.

Vous pouvez accéder aux registres du SPF Justice en cliquant sur les liens ci-dessous. La langue peut être changée en haut à gauche.

Vous pouvez demander une fixation, une refixation, ou une modification de la date de fixation de dossier via une requête déposée au greffe.

Vous trouverez ci-dessous les formulaires à compléter, ceux-ci sont également disponibles dans l'onglet "Documents".

Les appels peuvent avoir trait aux affaires pénales, aux affaires civiles, aux affaires commerciales et aux affaires fiscales. Les appels d'une décision du tribunal de première instance sont portés devant la Cour d'appel compétente pour le ressort, dans le cas du Brabant wallon il s'agit de la Cour d'appel de Bruxelles.

Si une des parties n'est pas d'accord avec une décision du tribunal de première instance ou du tribunal de l'entreprise, elle peut aller en appel devant la cour d’appel. Dans ce cas, la cour d’appel examine l'affaire une deuxième fois. Chaque partie - le condamné, la partie civile, la partie demanderesse, la partie défenderesse ou le ministère public - peut aller en appel, sauf dans les cas où un recours n'est pas possible.

L’acte d’appel doit contenir un certain nombre de mentions légales et être interjeté dans les délais prévus. Pour plus d'informations, nous vous conseillons de consulter une aide juridique.

Appel en matière civile

Les appels en matière civile peuvent être interjetés de différentes manières :

- par acte d’huissier de justice signifié à la partie adverse ;

- par requête contradictoire déposée au greffe de la juridiction d’appel ;

- par lettre recommandée dans les cas prévus par la loi ;

- par conclusions à l’égard de toute partie déjà présente à la cause..

Appel en matière pénale

En principe, toutes les décisions judiciaires rendues en première instance peuvent faire l'objet d'un appel. Il existe toutefois quelques exceptions à cette règle. Les arrêts d'une cour d’assises ne peuvent pas faire l'objet d'un appel mais uniquement d’un pourvoi en cassation (voir plus loin pour plus de détails). Pour interjeter appel, vous devez pouvoir faire valoir un intérêt. Ainsi, par exemple, vous ne pouvez pas interjeter appel parce que le juge a prononcé l’extinction de l’action publique alors que vous auriez préféré un acquittement ou parce que vous n’êtes pas d’accord avec les motifs pour lesquels le juge vous a acquitté.

Le ministère public peut introduire un appel. L’accusé et les autres parties peuvent également interjeter appel en remettant une déclaration d’appel au greffe de la juridiction ayant rendu le jugement.

L’instance d’appel peut décider de confirmer le jugement initial ou de le modifier entièrement ou en partie. En principe, l'appel ne peut pas nuire à celui qui l'introduit. En conséquence, si vous interjetez appel seul en tant que condamné, la peine infligée en première instance ne peut pas être alourdie. Dans la pratique toutefois, le ministère public interjette la plupart du temps également appel et, dans ce cas, la peine peut donc éventuellement être alourdie.

Si, en première instance, vous n'avez pas comparu en personne ou que vous ne vous êtes pas fait représenter par un avocat, vous êtes condamné par défaut. Vous avez alors deux choix : vous pouvez (1) vous opposer à une décision rendue par défaut ou (2) interjeter appel. Si vous vous y opposez, l'affaire revient devant le juge qui vous a condamné. En cas d'appel, l'affaire est examinée par la juridiction supérieure. Si vous déposez à la fois une opposition et un appel, la priorité sera donnée à la procédure introduite en premier lieu.

En cas d'opposition, il est ensuite possible d'interjeter appel d'un jugement sur opposition. Une fois l'appel introduit, la décision est rendue en dernière instance.

Seul un pourvoi en cassation devant la plus haute cour de justice, la Cour de cassation, est encore possible contre les décisions rendues en dernière instance. Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire car la Cour se prononce uniquement sur la légalité des décisions judiciaires et pas sur le fond de l’affaire. La procédure devant la Cour de cassation n’est donc pas une procédure en troisième instance, la Cour ne juge pas le litige une troisième fois. La Cour contrôle si la décision viole la loi ou ignore une règle de droit. Dans ce cas, elle peut renvoyer l’affaire devant un autre tribunal ou une autre cour d’appel qui doit à nouveau se prononcer sur le fond de l’affaire.

Pendant la procédure d’opposition ou d ‘appel, vous pouvez être contraint de respecter la décision de justice que vous contestez si le juge a ordonné, dans son premier jugement, l'exécution provisoire de la décision. Dans ce cas, vous devez respecter, au moins provisoirement, cette décision.

Si l'autre partie ne respecte pas la décision du juge concernant la contribution alimentaire, nous vous conseillons de contacter le SECAL (Service des Créances Alimentaires) qui est un service de l'Etat. Le SECAL a pour but notamment d'aider à assurer l'exécution des décisions judiciaires en matière de pensions alimentaires. Ces missions sont effectuées sur base d’un titre exécutoire (jugement ou acte notarié) qui fixe le montant de la pension alimentaire.

Si par la suite vous n’êtes pas d’accord avec la décision prise par le SECAL, il vous est possible d’introduire un recours devant le juge des saisies de l’arrondissement judiciaire de votre domicile.

Vous trouverez ci-dessous le lien direct pour accéder au SECAL.

La procédure de séparation sera différente en fonction de votre statut (mariage, cohabitation,...). Il y a également lieu de s'entendre sur les décisions relatives aux enfants (autorité parentale, contribution alimentaire,...). Les procédures sont détaillées sur le site Notaire.be en cliquant ici.

Vous pourrez également trouver, sur le site des Cours et tribunaux, un simulateur de contribution alimentaire en cliquant ici. Cet outil de calcul est uniquement conçu pour vous apporter une estimation.

2) Je souhaite trouver de l'aide ou un conseil juridique

Conformément à l'article 297 du Code Judiciaire, le greffe peut vous renseigner mais ne peut pas vous conseiller.

"Le greffe ne peut pas vous conseiller" signifie que le greffe n'est pas en mesure de vous apporter un conseil juridique du type "Est-ce que je dois faire appel ou non?" ; "Pouvez-vous me donner le nom d'un bon avocat ?". Pour ce type de questions, nous vous invitons à prendre contact avec l'aide juridique ou avec un avocat. Vous trouverez les informations nécessaires dans les questions suivantes de cette FAQ.

"Le greffe peut vous renseigner" signifie que le greffe peut vous donner des informations sur la procédure en tant que telle : "Puis-je faire appel et où?" "Quel est le délai pour faire appel?" ; "Pouvez-vous me dire où je peux trouver une liste d'avocats ?" ; "Où puis-je trouver un nom d'huissier ?".

Le greffe est donc disponible pour vous donner des informations mais pas des conseils, il en est tenu par la loi.

Tout d'abord, nous vous invitons à consulter nos brochures à cet effet. Celles-ci sont disponibles dans l'onglet "Documents" ou en cliquant sur les liens ci-dessous.

La victime est la personne qui a subi un dommage suite au fait délictueux d’un tiers. Un témoin est une personne en présence de qui s'est accompli un fait.

Si l'affaire n'est pas encore en cours, il convient de porter plainte à la police. La victime peut également réclamer réparation du préjudice par une citation directe devant la juridiction de jugement.

Si l'affaire est déjà en cours, la victime peut se constituer partie civile devant la juridiction de jugement qui est chargée de l’affaire (voir formulaire ci-dessous) et réclamer la réparation de son dommage. A l’audience, la partie civile peut faire le choix de comparaître personnellement ou de se faire représenter par un avocat. La partie civile a la parole avant le Procureur du Roi, vous pouvez alors faire état des circonstances dans lesquelles vous avez subi le dommage pour lequel vous réclamez réparation. Vous pouvez également dire pourquoi le prévenu est coupable de l’infraction dont vous vous prétendez victime. Il est utile de préparer pour le tribunal, un écrit par lequel vous exposez brièvement le dommage subi. Cette note doit être accompagnée de justificatifs. Une copie sera remise au prévenu ou à son avocat.

Durant l’instruction, l’accès au dossier peut être accordé à la victime. Si vous l’estimez nécessaire, vous pouvez également solliciter du juge d’instruction, qu’il accomplisse des devoirs complémentaires. Ces deux demandes doivent être adressées par écrit au juge d’instruction qui décidera alors s’il les accepte ou les refuse. Il le fera par une ordonnance motivée (un écrit qui indique les raisons pour lesquelles il accepte ou refuse ce qui lui est demandé) qui est susceptible d’un appel.

Si vous vous constituez partie civile, vous avez la possibilité de consulter le dossier au greffe correctionnel avant l’audience. Vous devez alors vous présenter avec votre convocation et votre carte d’identité.

Lorsque vous êtes entendu en tant que suspect par la police au sujet d'infractions, vos droits doivent vous être communiqués avant le début de l'audition. Il existe trois modèles en fonction de la situation, vous pouvez les consulter en cliquant directement sur les liens ci-dessous. La déclaration de droits est disponible en plus de 50 langues en cliquant ici.

La loi distingue deux formes d'aide juridique :

- d'une part, le "conseil gratuit" ou aide de première ligne ;

- d'autre part, la désignation d'un avocat ou aide de deuxième ligne (ce deuxième cas était également connu par le passé sous le terme d'avocats ‘pro deo’).

Aide juridique de première ligne (commissions d'aide juridique)

L’aide juridique de première ligne consiste en une brève consultation durant laquelle vous recevez des informations pratiques, des informations juridiques ou un premier avis juridique. Si nécessaire, vous pouvez également être orienté vers un service spécialisé. L’aide juridique de première ligne est gratuite et accessible à tous, sans condition de revenus.

L’organisation de l’aide juridique de première ligne est confiée aux commissions d’aide juridique. Des permanences se tiennent dans les palais de justice, les justices de paix et les maisons de justice ainsi qu’auprès de certaines administrations communales, CPAS, planning familial ou asbl qui ont un service juridique. Par ailleurs, un avocat ou un notaire dispose en général d'un premier conseil gratuit (renseignez-vous avant de prendre rendez-vous).

Aide juridique de deuxième ligne (assistance d'un avocat)

L’aide juridique de deuxième ligne vous permet d’obtenir, sous certaines conditions, l'assistance entièrement ou partiellement gratuite d’un avocat.

L'avocat désigné examine votre dossier en détail, vous accompagne et vous représente devant les cours et tribunaux. Il peut également vous accompagner dans le cadre d’une médiation.

Puis-je choisir mon avocat ? Si vous connaissez un(e) avocat(e) qui participe à l’aide juridique de deuxième ligne, vous pouvez demander sa désignation pour peu qu'il ait expressément marqué son accord. Les avocat(e)s pratiquant l’aide juridique le font sur base de volontariat et ne sont désignés que pour traiter les dossiers correspondant à leurs matières préférentielles.

Qui peut bénéficier de l’aide juridique ?

L'aide juridique de première ligne est gratuite et ouverte à tous.

L'aide juridique de seconde ligne, par contre, est soumise à conditions. Ci-dessous vous trouverez les montants valables jusqu'en août 2022.

Pour l’appréciation des revenus, tous les moyens d'existence sont pris en considération (pensions, contributions alimentaires à l’exception des allocations familiales). Les moyens d’existence de toutes les personnes cohabitant sous le même toit sont cumulés. La liste des documents nécessaires pour que le bureau d'aide juridique puisse traiter votre demande est disponible en cliquant ici.

Afin de bénéfier d'une aide juridique de seconde ligne entièrement gratuite :

- Vous habitez seul et avez des moyens d’existence, après paiement des éventuelles sommes alimentaires et dettes, qui ne dépassent pas 1.326 €.

- Vous cohabitez avec une ou plusieurs personnes, qui ont ou pas des revenus, et l’ensemble des moyens d’existence du ménage, après paiement des éventuelles sommes alimentaires et dettes, et déduction d’un montant de 289,83 € par personne vivant avec vous, ne dépasse pas 1.617 €.

Ces montants sont valables pour Août 2022, n'hésitez pas à vérifier celui-ci avec le bureau d'aide juridique. En effet, la loi du 31 juillet 2020 augmente les seuils de revenus de 100€ chaque année en septembre jusqu'en 2023, le seuil de revenus mensuels passera donc à 1.526€ au 1er septembre 2023 pour une personne isolée. A partir du 1er septembre 2024, les montants seront indexés chaque année compte tenu de l’évolution de l’indice des prix à la consommation.

Vous pourrez bénéficier d'une aide juridique de seconde ligne partiellement gratuite si vos revenus se situent :

- Pour une personne isolée : entre 1326€ et 1617€.

- Pour une personne cohabitante avec plusieurs personnes : entre 1617€ et 1907€.

Si vous remplissez les conditions pour l'aide juridique partiellement gratuite, vous pouvez être amené à payer une provision que fixera le bureau d'aide juridique, de minimum 25 € et maximum 125 € en fonction de vos revenus.

Au-delà de ces plafonds de 1617€ (isolé) et 1907€ (cohabitant) (montants valables pour Août 2022), vous ne pouvez pas bénéficier de l'aide de seconde ligne.

Est-ce que l'aide de seconde ligne est entièrement gratuite ?

Oui, si vous remplissez les conditions ci-dessus pour l'aide entièrement gratuite. Veuillez noter cependant que des honoraires pouraient être réclamés au bénéficiaire de l'aide juridique, qu'elle soit totalement ou partiellement gratuite, dans l'hypothèse où l'intervention de l'avocat aura permis au bénéficiaire de percevoir des sommes d'argent autorisant le versement d'une indemnité. La loi (article 508/19 ter CJ) détermine strictement les conditions auxquelles un avocat peut réclamer une taxation ainsi que les montants qu'il peut réclamer.

Peut-on me retirer une aide de seconde ligne ?

L'aide juridique pourra être retirée si le bénéficiaire ne remplit plus les conditions (par exemple si sa situation personnelle ou administrative se modifie en cours de procédure) ou s'il ne collabore pas à la défense de ses intérêts.

Voici ci-dessous les coordonnées de différentes institutions qui pourraient vous venir en aide.

Pour une aide de première ligne

Commission d'aide juridique de première ligne

- Nivelles (Palais de Justice II, rue Clarisse, 115) : tous les jours ouvrables de 09H à 12H.

- Wavre (Palais de Justice, place de l’Hôtel de ville) : tous les jeudis ouvrables de 09H à 12H.

- Jodoigne (Justice de paix, avenue des Commandants Borlée, 42) : 1er et 3ème vendredi (si jour ouvrable) de 09H à 12H.

- Tubize (Justice de paix, boulevard Georges Deryck, 49) : 1er et 3ème jeudi (si jour ouvrable) de 09H à 12H.

Maison de justice de Nivelles

Du lundi au vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h

Rue Altiero Spinelli 2

1401 Baulers (Nivelles)

067 88 27 60

maisondejustice.nivelles@cfwb.be

Pour une aide de seconde ligne

Afin de demander la désignation d'un avocat, l'aide de seconde ligne est soumise à conditions. La liste des documents nécessaires pour que le bureau d'aide juridique puisse traiter votre demande est disponible en cliquant ici.

BAJ (Bureau d'Aide Juridique) du Brabant wallon

067 28 39 40

contact@bajbw.be

Sur rendez-vous :

- Nivelles (Palais de Justice II, rue Clarisse, 115) : tous les mardis (sauf fériés) à partir de 13H30.

- Wavre (CPAS, Avenue Henri Lepage, 5) : tous les lundis (sauf fériés) à partir de 13H30.

Une Maison de justice collabore avec les différents acteurs du système judiciaire. Ainsi elle est à la fois un service d’accueil et d’information au justiciable mais également un service d'accueil des victimes. La maison de justice propose aux préjudiciés une information et une assistance au cours des différentes étapes de la procédure judiciaire.

En matière civile, et à la demande d'un magistrat, l'assistant de justice effectue des études sociales sur les situations familiales dans des procédures relatives à l'exercice de l'autorité parentale conjointe et aux droits aux relations personnelles avec l'enfant.

En matière pénale, la maison de justice intervient dans le cadre de la médiation. La médiation est organisée par le parquet du procureur du Roi et vise un accord entre l'auteur et la victime d'une infraction, sans intervention du juge. La médiation pénale est une procédure volontaire : elle requiert l'accord et la participation de toutes les parties. L'assistant de justice veille ensuite à la réalisation concrète et au respect de l'accord conclu.

La maison de justice intervient également lors des condamnations et autres mesures prononcées en matière pénale qui impliquent le respect de conditions. Elle intervient alors, sous l’autorité et le contrôle du procureur du Roi, comme organe d’exécution des décisions de justice.

La maison de justice la plus proche du tribunal de première instance du Brabant wallon est située à Nivelles :

Rue Altiero Spinelli 2

1401 Baulers (Nivelles)

067 88 27 60

maisondejustice.nivelles@cfwb.be

Du lundi au vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h

Il existe de nombreuses associations qui viennent en aide aux justiciables. Que vous soyez victime ou auteur d'une infraction, il est toujours possible de trouver un soutien psychologique.

Le professionnel en psychologie est tenu à la confidentialité. Il est à noter également qu'il n'est pas obligatoire de porter plainte pour pouvoir bénéficier d'un soutien.

Au sein de la province du Brabant wallon, nous pouvons citer les associations suivantes :

- La Touline qui est un service d'aide aux victimes et aux proches des victimes d'une infraction mais également un service d'aide pour les personnes ayant commis des infractions, que celles-ci soient emprisonnées ou non ainsi que pour leurs proches. Des consultations sociales ou psychologiques sont proposées à la prison de Ittre et de Nivelles.

- Les Tamaris qui est un service d'aide psycho-juridique pour les personnes victimes de violence conjugales et intrafamiliales.

- Au-delà est une association catholique qui veut constituer un tremplin vers une autonomie retrouvée, notamment par le biais d’un hébergement temporaire, pour les personnes ayant connu l’incarcération.

- Les équipes SOS-Enfants du Brabant wallon viennent en aide aux enfants de 0 à 18 ans et à leur famille notamment en cas de situations de mauvais traitements ou de négligences.

- Les plannings familiaux, que vous soyez victime ou auteur de violences, vous pourrez retrouver une liste d'adresses et de permanences téléphoniques en cas de violences familiales en cliquant ici.

- Praxis propose un accompagnement pour les auteurs de violences conjugales ou familiales.

- La plateforme de concertation en santé mentale du Brabant wallon regroupe diverses institutions de santé mentale, vous pourriez y trouver l'association qui vous convient.

- La plateforme ASARBW regroupe quant à elle les services de soutien aux personnes souffrant d'assuétudes (addiction à l'alcool, aux drogues,...).

Concernant les autres arrondissements en Belgique ou des permanences téléphoniques en fonction de l'infraction (violences conjugales, agression,...), vous pourrez trouver une liste d'associations en cliquant ici.

Plus globalement, il vous est possible de contacter un psychologue via la recherche de la Commission des psychologues.

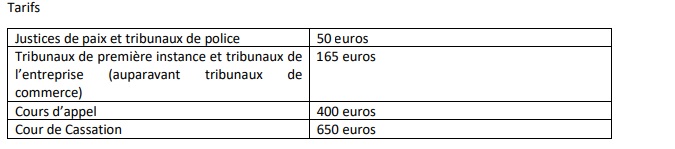

3) Je me pose une question concernant le coût d'une demande ou d'une décision

Cela dépend de la requête déposée. Si vous souhaitez saisir le tribunal, ci-dessous vous trouverez une indication sur les frais à prévoir.

Les droits de mise au rôle

Le droit de mise au rôle est une taxe perçue lors de l’inscription de chaque affaire au rôle général, au registre des requêtes ou au registre des requêtes en référé. Dans le cas d’une réinscription au rôle, après que l’affaire a fait l’objet d’une omission d’office ou qu’elle a été radiée du rôle à la demande des parties, un droit de mise au rôle est à nouveau exigé.

En première instance, dans les affaires famille, aucun nouveau droit de mise au rôle n’est exigé lorsque, dans un dossier famille existant, une nouvelle requête ou une requête complémentaire est déposée en lien avec des affaires estimées urgentes.

Auparavant, un droit de mise au rôle devait d’abord être payé par la partie demanderesse avant qu’une affaire puisse être inscrite au rôle. Dans le cas contraire, l’affaire ne pouvait pas être traitée. Le juge décidait ensuite qui devait finalement supporter les droits de mise au rôle. Depuis le 1er février 2019, le droit de mise au rôle ne doit plus être payé par la partie demanderesse au moment où l’affaire est inscrite au rôle. Dès que le juge prend une décision définitive dans une affaire, il décide également quelle partie devra s’acquitter des droits de mise au rôle (en général c'est la partie qui succombe, c'est-à-dire celle "qui perd le procès").

Si une partie souhaite aller en appel, il faut tenir compte du fait que les éventuels droits de mise au rôle que la partie concernée est sommée de payer par décision du juge, doivent d’abord être payés avant que l’affaire puisse faire l’objet d’un appel.

La partie condamnée par le juge au paiement des droits de mise au rôle reçoit après quelque temps une invitation à payer de la part du SPF Finances. Vous trouverez davantage d'informations dans la brochure ci-dessous, celle-ci est également disponible dans l'onglet "Documents".

Les frais de huissier

Lors de l'introduction d'une affaire, il est en général nécessaire de faire appel à un huissier qui va "citer à comparaître" la partie adverse. Cette citation a un coût, généralement entre 250 et 500€. Ces frais de citation sont généralement mis à la charge de la partie qui succombe à l'issue de la procédure, mais le demandeur doit avancer ces frais.

Lorsque le jugement a été prononcé, l'huissier intervient de nouveau pour signifier le jugement, c'est-à-dire en informer de manière officielle les parties du procès. Cette signification est essentielle car elle permet de démarrer les délais pour introduire un appel. La signification est également obligatoire afin d'obliger l'autre partie à exécuter la décision. Cette démarche de signification coûte entre 200 et 300€.

Les frais d'expertise

Dans certains cas, une expertise est demandée par le juge s'il l'estime nécessaire (estimer la valeur d'une maison, estimer les dégâts causés par des travaux ou de l'humidité, etc.). Il est difficile de donner une estimation du coût puisque cela dépend de chaque situation mais une expertise peut coûter des milliers d'euros.

Il est possible que les frais d'expertise soit, à l'issue de la procédure, totalement à charge de la partie qui succombe ou partagés à 50/50 entre les deux parties.

Qu'en est-il des indemnités de procédure ?

A la fin du procès, la partie qui succombe ne paie pas les honoraires d'avocat de l'autre partie mais elle doit payer des indemnités de procédure. Ces indemnités sont un forfait prévu par la loi afin de couvrir, du moins partiellement, les frais de l'avocat de l'autre partie.

Vous pouvez vous rendre sur l'outil en ligne de simulation de contribution alimentaire en cliquant ici. La langue de l'outil peut être changée en haut à droite.

Cet outil de calcul est uniquement conçu pour vous apporter une estimation et il s'applique aux situations standards. En cas de circonstances particulières, le résultat que le juge de la famille détermine peut être différent du résultat standard que vous obtenez ici.

L'onglet "Documents" contient une section "Tarifs" où vous pourrez retrouver différents documents.

4) Je ne comprends pas un document ou un terme juridique

Vous trouverez ci-dessous une explication succinte des différentes sections. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'onglet "Compétence matérielle".

Le tribunal correctionnel / pénal est chargé de juger tous les délits tels que le vol, l’attentat à la pudeur, l’escroquerie, etc.

Le tribunal civil connaît de toutes les affaires qui n’ont pas été attribuées expressément, par le législateur, à un autre tribunal, il traite notamment des demandes en déclaration d'indignité successorale ou des contestations relatives à l'application de la loi d'impôt .

Le tribunal de la jeunesse connaît de la plupart des affaires civiles et pénales concernant des mineurs : les faits qualifiés d'infraction commis par un jeune mais également la protection des mineurs en danger.

Le tribunal de la famille est compétent pour prendre connaissance de tous les litiges de nature familiale, à quelques rares exceptions près, comme par exemple : la filiation, l'adoption, le mariage, le divorce,...

Enfin, pour information, le tribunal de l’application des peines veille à l’exécution des peines.

Un dossier en état est un dossier qui est prêt à être plaidé en audience.

Si par exemple les conclusions des avocats n'ont pas encore été échangées, on dit que le dossier doit être mis en état (d'être jugé). En effet, les parties doivent s'échanger leurs conclusions ainsi que les pièces qui appuient leurs arguments. Cette procédure de mise en état est obligatoire pour pouvoir procéder à une audience de plaidoiries.

Quand une affaire est mise au rôle, cela veut dire qu'elle a été enregistrée par le greffe et qu'elle attend une date de fixation d'audience.

Quand une affaire est fixée, c'est qu'une date lui a été attribuée pour convoquer les parties.

Lorsqu'elle est renvoyée au rôle, cela signifie que l'affaire est "mise en attente" et qu'il faut dès lors demander une nouvelle date de fixation d'audience si besoin ou si élément nouveau dans l'affaire. Si le juge vous indique que votre affaire est renvoyée au rôle mais que vous estimez devoir encore demander une audience, il y a alors lieu d'introduire une requête de fixation au greffe pour déterminer une nouvelle date d'audience.

Vous trouverez les formulaires de demande dans l'onglet "Documents", section "Requête de fixation".

Après le prononcé du jugement, vous allez en recevoir gratuitement une copie. Si vous êtes assisté(e) d’un avocat, le jugement lui sera directement transmis.

S'il s'agit d'un dossier pénal, à ce moment précis, vous ne devez encore rien faire pour exécuter la sanction ou la mesure imposée : vous aurez des nouvelles ultérieurement (par courrier, notification de la police…). Le jugement mentionne les infractions pour lesquelles vous avez été poursuivi(e) et la décision du juge.

Ci-après, nous vous présentons la structure classique d'un jugement (celle-ci peut varier selon les affaires).Vous trouverez également dans notre FAQ un lexique juridique fin de vous aider à lire le jugement que vous avez reçu.

Partie 1 : La page de garde reprend les informations qui permettent d'identifier votre dossier (numéro de répertoire, prononcé, greffe,...).

Partie 2 : "En cause de" reprend les parties défenderesses et les parties demanderesses ainsi que leurs conseils.

Partie 3 : "Eléments de procédure" où on indique les différents éléments (documents ou auditions par exemple) qui ont participé à l'élaboration du jugement.

Partie 4 : "Faits pertinents", cette partie rappelle brièvement les faits qui ont participé à l'élaboration du jugement.

Partie 5 : "Demande des parties" où on rappelle brièvement les demandes portées devant le juge.

Partie 6 : "Analyse du tribunal" reprend l'analyse du/des juge(s) sur deux points : (1) la recevabilité de la demande, (2) le fondement de la demande.

Partie 7 : "Décision du tribunal" émet la décision prise sur base de tous les éléments précités.

Ci-dessous, vous trouverez une explication des jugements les plus courants.

Le juge m’a acquitté(e), qu'est-ce que cela signifie ?

Le juge peut estimer, pour différentes raisons, que le fait qui vous est imputé ne constitue pas une infraction. Par exemple parce qu'il n'y a pas (suffisamment) de preuves ou parce qu'il existe un motif qui vous disculpe (comme une "pulsion irrésistible"). Il peut alors décider d'un acquittement. Le ministère public, cependant, peut interjeter appel de l’acquittement dans les 30 jours qui suivent le prononcé du jugement.

Le juge m’a accordé la suspension simple ou la suspension probatoire du prononcé, qu'est-ce que cela signifie ?

Le tribunal a décidé que les préventions (infractions) étaient établies, mais n’a prononcé aucune sanction contre vous. Vous devrez toutefois payer les frais de justice.

Le juge vous fixe en réalité une période d’essai. Cette période, également appelée délai d’épreuve, peut varier d’un an à cinq ans selon les faits. Si vous commettez de nouvelles infractions au cours de cette période d’essai, une peine effective pourrait, alors, vous être infligée. Il s'agit d'une suspension simple.

Le tribunal peut assortir la suspension de conditions (on parle dans ce cas de « suspension probatoire »). Le juge peut vous demander de suivre par exemple une formation, vous interdire de rencontrer certaines personnes ou de vous rendre à certains endroits, ou encore l'obligation d'effectuer un suivi psychologique. Quelque temps après l’audience, vous recevrez une invitation de la Maison de Justice. Vous serez amené(e) à prendre rendez-vous avec un assistant de justice de la Maison de Justice de votre lieu de résidence.

Le juge m’a condamné(e) à une peine principale, subsidiaire ou accessoire, qu'est-ce que cela signifie ?

Il y a des peines principales, des peines subsidiaires et des peines (ou mesures) accessoires.

Les peines principales et les peines accessoires doivent être exécutées. Le tribunal peut prévoir également une peine d’emprisonnement subsidiaire comme par exemple un emprisonnement de trois jours à six mois qui s'appliquera si vous ne payez pas une amende. Dans ce cas, une partie de vos biens ou de vos revenus peut être saisie.

L’emprisonnement

L’emprisonnement est possible en cas d’infractions graves, cette peine sera effectuée dans un établissement pénitentiaire. Si vous n’êtes pas encore en détention, vous recevrez un courrier (également appelé "billet d’écrou") indiquant la date à laquelle vous devez vous présenter à une prison déterminée.

Bien que la détention préventive ne soit pas une peine, le législateur a néanmoins prévu que les jours passés en détention préventive sont déduits de la durée de la peine privative de liberté qui a été prononcée.

La surveillance électronique

Le principe est le suivant : vous êtes tenu(e) d'être présent(e) à une adresse donnée pendant un certain temps (seuls sont autorisés certains déplacements ou absences). Vous devez respecter un certain nombre de conditions sous le contrôle de la Maison de Justice. Pratiquement, la surveillance électronique s'effectue au moyen d'un bracelet placé à la cheville.

La peine de probation autonome

Lors d'une peine de probation autonome, vous devez vous conformer à des conditions particulières pendant un certain temps. C’est le juge qui donne des indications sur les conditions particulières et qui détermine la durée de la peine, laquelle ne peut être inférieure à 6 mois ni supérieure à deux ans. L’exécution de la peine de probation autonome se fera sous la guidance d’un assistant de justice du service des Maisons de justice. Si vous n'exécutez pas la peine de probation autonome, vous devrez exécuter la peine subsidiaire fixée par le juge : il peut s’agir d’une amende ou d’un emprisonnement.

La peine de travail

La peine de travail consiste à devoir exécuter un certain nombre d'heures de travail d'intérêt général pendant votre temps libre, dans les douze mois qui suivent la date à laquelle le jugement est devenu définitif.

Vous travaillez de manière non rémunérée un certain nombre d'heures dans une institution de service public telle qu'un service de jardinage, une maison de retraite, un CPAS, un hôpital, etc. Le travail d'intérêt général a une durée d’au moins 20 heures et de maximum 300 heures.

Quelque temps après l'audience, vous recevrez une invitation par courrier de la Maison de Justice pour discuter avec l'assistant de justice du lieu et du moment où vous exécuterez la peine. Si vous n'effectuez pas le travail d'intérêt général, vous devrez exécuter la peine subsidiaire fixée par le juge : il peut s’agir d’une amende ou d’un emprisonnement.

L’amende

Le tribunal peut vous condamner à une ou plusieurs amende(s). L’amende reprise au jugement est toujours suivie de « décimes additionnels » : il s’agit du facteur permettant d’indexer l'amende pour en connaître le montant réel à payer. Actuellement, les décimes s’élèvent à 70, ce qui signifie que vous devez multiplier l'amende par 8. Par exemple, une amende de 25,00 € = une somme de 200,00 € à payer (= 25 X 8).

Quelque temps après le prononcé du jugement (cela peut prendre quelques semaines), vous recevrez du SPF FINANCES un bulletin de virement par courrier pour payer l’amende. Celui-ci indique le montant total à payer et la date d’échéance pour le paiement.

Le juge a prononcé un sursis, qu'est-ce c'est ?

Le tribunal peut surseoir à l’exécution de la peine d’emprisonnement et/ou de l’amende (et ce, totalement ou partiellement) et donc prononcer un sursis. Cela signifie que le juge vous condamne et impose une peine, mais décide que l’exécution de la peine (en tout ou en partie) sera « mise entre parenthèses » pour une certaine période. Selon les faits, cette période peut varier de 1 à 5 ans. Le sursis peut être révoqué si vous commettez une/des nouvelle(s) infraction(s) pendant la période. Il est alors possible que vous soyez finalement contraint(e) de subir votre peine d’emprisonnement ou de payer votre amende.

Le juge peut uniquement prononcer un sursis si vous n'avez pas été condamné auparavant à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal de plus de 12 mois.

La recevabilité répond à la question de forme "est-ce qu'au regard de la loi, la demande peut être portée devant la juridiction ?". Si la demande ne réunit pas l'ensemble des conditions fixées par la loi, la demande est dite "irrecevable" (par exemple si elle est déposée hors délai). Dès lors, le juge devra la rejeter, que celle-ci soit fondée ou non.

Le fondement répond à la question de fonds "est-ce que la demande est fondée juridiquement ?" ou autrement dit "est-ce que la partie qui fait une demande est en droit de réclamer cette demande?".

Le terme « jugement » renvoie à une décision rendue par un juge de première instance (comme les justices de paix, les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce).

Le terme « arrêt » renvoie à une décision rendue par un juge en appel (comme les cours d’appel, les cours du travail) ou par la Cour de cassation. Toutefois, ce terme est également utilisé par le Conseil d’Etat et d’autres instances.

Le terme « ordonnance » est utilisé pour les prononcés dans les procédures en référé ou sur requête unilatérale.

Veuillez trouver ci-dessous les définitions des termes juridiques les plus courants.

Vous pourrez également trouver en bas de cette page des liens vers d'autres lexiques juridiques.

Mots courants

A

Action en revendication : action relative au droit de propriété, il s'agit d'une action judiciaire par laquelle une personne réclame à une autre la chose dont elle se prétend propriétaire.

Astreinte : moyen de contrainte qui consiste à condamner une personne à payer une somme d'argent par période de retard dans l'exécution d'une obligation résultant d'une décision de justice.

B

BAJ : Bureau d'Aide Juridique.

Billet d'écrou : après une condamnation à l'emprisonnement, vous recevez un courrier qui est appelé "billet d'écrou", celui-ci indique la date à laquelle vous devez vous présenter à une prison déterminée.

C

Calendrier de conclusions : calendrier qui reprend les dates auxquelles les parties doivent remettre leurs pièces et leurs arguments.

Chambre : ce mot est employé pour désigner une subdivision d'un tribunal.

Citation : action d'assigner quelqu'un en justice.

Conclusions : documents des avocats qui reprennent les arguments écrits des parties.

Condamné par défaut : lorsqu'une personne est convoquée en justice et ne se rend pas à l'audience du tribunal, elle est condamnée « par défaut ».

Condamné contradictoirement : une personne est condamnée contradictoirement dès lors que les parties ont comparu en personne ou par représentation (avocat) devant le tribunal.

Confiscation : la confiscation signifie que vous perdez le droit de propriété.

Connexité : lien qui existe entre deux affaires portées devant deux juridictions distinctes et qui permet, dans l'intérêt d'une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble par l'une des deux juridictions.

Conseil : en droit, le terme "Conseil" désigne en général l'avocat d'une partie.

Contradictoire (principe de) : appelé aussi droit du respect des droits de la défense, le principe du contradictoire implique qu’au cours du procès, les parties aient connaissance de toutes les informations figurant au dossier de l’autre partie.

D

Délibéré ("en délibéré") : quand le juge mentionne "prendre une affaire en délibéré", il s'agit du temps au cours duquel le ou les juges qui ont entendu les parties se retirent pour débattre ou analyser le dossier afin de constituer leur jugement ou arrêt.

Demande additionnelle : demande qui modifie une demande antérieure.

Demande en intervention : demande ayant pour objet d'ajouter une partie / un tiers au procès.

Demande incidente : demande qui survient en cours de procès.

Demande initiale : demande avec laquelle on a saisi le tribunal.

Demande principale : demande qu'on souhaite être examinée en premier lieu par le juge.

Demande subsidiaire : la demande subsidiaire est une demande "à défaut de", c'est-à-dire que si le juge n'accorde pas la demande principale, la partie en cause demande alors que l'on accorde la seconde demande, dite subsidiaire.

Demande reconventionnelle : lorsque une partie B est "attaquée" par une partie A et qu'elle souhaite s'opposer mais également elle-même réclamer quelque chose, elle introduit une demande reconventionnelle.

Dépens : ensemble des frais liés à une procédure en justice (en dehors des frais d'avocats), il s'agit notamment des frais d'enregistrement, des frais d'envoi, des frais d'expertise, de l'indemnité de procédure.

Dommages et intérêts : indemnisation dûe à la victime en compensation d'un dommage matériel ou moral.

E

Entériner : dans un jugement ou un arrêt, cela signifie que le tribunal approuve une demande, des conclusions ou encore l'avis d'un expert.

Erreur ou omission matérielle : l'erreur ou omission matérielle désigne l'inexactitude qui se glisse par inadvertance dans la rédaction d'un jugement et qui appelle une simple rectification.

Exécutoire de plein droit (même en cas de recours) : dans un jugement ou un arrêt, cela signifie que les parties doivent respecter et exécuter le jugement, même si une des parties interjete appel.

Exequatur : décision par laquelle un tribunal rend exécutoire sur son territoire un jugement étranger.

Extinction de l'action publique : si le juge constate qu’une circonstance empêche la poursuite de l’action publique, comme la prescription des faits ou le décès du prévenu, il doit prononcer l’extinction de l’action publique.

H

Huis-clos : la locution « à huis clos » signifie « à portes fermées », cela implique que les débats se déroulent sans que le public soit admis (cela arrive pour des dossiers sensibles comme les dossiers impliquant des mineurs).

I

Indemnité de procédure : la partie qui a obtenu gain de cause devant le tribunal a droit à une intervention forfaitaire dans les honoraires et frais d'avocat, à charge de la partie qui a succombé au procès.

Indignité successorale : exclusion d'un héritier si celui-ci a commis des faits graves à l'égard du défunt.

Information (enquête) : quand le Procureur du Roi est averti d'une infraction, une enquête est lancée, c'est l'information.

Interjeter appel : interjeter appel signifie faire appel d'une décision, on interjete appel lorsqu'on est en désaccord avec une décision prise par une instance.

Intimé : partie qui est en appel sans en avoir fait la demande (celui qui interjete appel est nommé l'appelant).

J

Jonction des causes : synonyme de "connexité.

Jugement interlocutoire : jugement intermédiaire, il y a un jugement interlocutoire par exemple quand le juge demande la désignation d'un expert, ceci avant et envue de rendre son jugement définitif.

Justiciable : se dit de toute personne pouvant faire reconnaître et exercer ses droits en justice.

M

Médiation : entremise, intervention destinée à amener un accord entre deux parties.

Médiation pénale : mesure alternative aux poursuites pénales, négociée entre la victime d'une infraction et l'auteur de celle-ci, en présence d'un médiateur habilité par la justice.

Ministère public : au tribunal, le ministère public représente la société, il a pour tâche principale de rechercher et de poursuivre les infractions. Les magistrats du ministère public dirigent l'enquête pénale, recherchent les auteurs et réclament au tribunal des peines contre les suspects. Une autre mission importante consiste à rendre des avis en matière civile.

Motivation / motivé : le terme "motivation" renvoie à l'argumentation, la justification, d'une décision ou d'une action en justice.

P

Partie demanderesse : partie qui a introduit la demande initiale.

Partie défenderesse : partie mise en cause par la demande initiale.

Partie qui succombe : partie qui "perd" le procès, qui n'obtient pas gain de cause.

Part virile : fraction attribuée à chaque propriétaire après division de biens ou de valeurs.

Pièces (dossier de) : désigne tout document écrit déposé au sein d'une affaire, souvent on parle d"un "dossier de pièces" : l'avocat y regroupe toutes les preuves qui appuient son argumentation.

Plaidoiries : défense orale, par un avocat, des prétentions formulées dans ses conclusions.

Pli judiciaire : courrier recommandé adressé par le greffe, avec accusé de réception (enveloppe verte), il s'agit d'une convocation à se présenter au tribunal.

Possession d'état : cette notion, utilisée dans le cadre de la filiation, fait référence à un ensemble de faits qui montrent qu'une personne s'est toujours comportée comme un parent et que le monde extérieur l'a toujours considérée comme tel.

Prétention : les prétentions sont les demandes soumises par les parties.

Publicité des débats : les débats sont dits "publiques", c'est-à-dire que tout le monde peut en principe y assister.

Préjudicié : en Belgique, le terme "préjudicié" désigne une victime qui a subi un préjudice. Un préjudice est une atteinte portée aux droits, aux intérêts, au bien-être de quelqu'un, du fait d'un tiers.

R

R.G. : abréviation utilisée par le greffe pour "Registre Général".

Requête : demande écrite présentée devant une juridiction.

Requête conjointe : demande écrite signée par au moins deux parties.

Requête en rectification : demande écrite de rectification d'un jugement.

Requête introductive d'instance : synonyme de "demande initiale", demande qui a introduit la procédure en justice.

Réserver les intérêts civils : lorsque le juge pénal ne peut statuer sur le volet civil d'une affaire (par exemple parce qu'aucune personne lésée par l'infraction ne s'est constituée partie civile), il est obligé de réserver les intérêts civils après son prononcé, c'est-à-dire qu'il ne se prononce pas mais qu'une partie civile peut toujours se présenter pour réclamer ses intérêts.

Restitution : prendre toutes les mesures pour annuler toutes les conséquences matérielles d'une infraction et rétablir la situation de fait telle qu'elle existait avant l'infraction (restituer des biens après un vol par exemple)

S

Signifier - Signification : porter officiellement par l'intermédiaire d'un huissier de justice un acte (par exemple un jugement) à la connaissance de quelqu'un.

Simple déclaration de culpabilité : si le juge estime que les poursuites pénales ont duré tellement longtemps que le délai raisonnable a été dépassé, il peut décider de condamner par une simple déclaration de culpabilité.

Statuer contradictoirement : le juge statue contradictoirement dès lors que les parties ont comparu en personne ou par représentation (avocat) devant le tribunal.

Statuer par défaut : le juge statue par défaut dès lors que la personne convoquée en justice ne se rend pas à l'audience du tribunal.

Statuer sur les mérites : le juge statue sur les mérites quand il évalue le fondement de la demande.

Surseoir : différer une action, une décision.

T

(à) Titre avant dire droit : un jugement "à titre avant dire droit" est un jugement préalable avant le jugement définitif, le juge ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire avant de pouvoir trancher définitivement le litige.

V

Vacations : la période de vacations correspond à la période de "vacances judiciaires", il s'agit d'une période où les audiences sont tenus moins fréquemment (juillet - août).

Victime : toute personne qui a subi un préjudice corporel, matériel ou moral.

Voies de droit (par toutes) : l'expression "par toutes voies de droit", souvent employé pour les preuves, signifie que les preuves peuvent être apportées par tout moyen qui respecte la loi.

5) Je souhaite en savoir plus

Concernant une demande d'intervention au sein d'un établissement scolaire

Le barreau de Nivelles, en collaboration avec l’ordre des barreaux francophones et germanophone, organise chaque année l’opération « avocat dans l’école ». Un avocat intervient alors dans un établissement d'enseignement pour évoquer devant une classe ou un groupe d'élèves, tel ou tel aspect du fonctionnement de la Justice. Pour plus de renseignements, voyez le site de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone (vous trouverez leurs coordonnées en cliquant ici.

Concernant une demande de visite du Palais de Justice de Nivelles

Si une classe ou un groupe d'élèves désire visiter les locaux du greffe et les salles d'audience, il est possible de le faire sous rendez-vous et sous la conduite d'un membre du tribunal. Il est également possible d’assister aux audiences accompagné d’un membre du tribunal. La visite peut s'achever par une discussion avec l’un ou l’autre membre du tribunal. Pour organiser une telle visite, téléphonez au 067 / 28 23 29.

Une journée portes ouvertes avec un procès fictif est également organisée annuellement, suivez régulièrement les actualités de notre site ou suivez notre page LinkedIn.

Sauf exception (où les parties ont demandé un huis clos), à partir de 14 ans accomplis, les audiences sont publiques en ce compris les audiences pénales.

Si vous recherchez une brochure ou un formulaire de demande, consultez tout d'abord l'onglet "Documents". En raison de l’évolution constante de la législation, le contenu de certaines brochures peut s’avérer dépassé. Veuillez en tenir compte et consultez une aide juridique en cas de doutes.

L'onglet "Liens" référence des sites Internet qui pourraient également vous aider.

Vous pouvez trouver diverses informations également sur le site général des Cours & Tribunaux.

Vous pouvez rechercher un document via le moteur de recherche des Cours & Tribunaux en cliquant ici.